男女主角分别是张叔林凑的其他类型小说《我的家具生涯张叔林凑结局+番外》,由网络作家“青州道的程穆”所著,讲述一系列精彩纷呈的故事,本站纯净无弹窗,精彩内容欢迎阅读!小说详情介绍:十八岁那年,我攥着从砖窑厂挣来的八百块钱,跳上了开往县城的大巴。车窗外黄土飞扬,后座大叔的旱烟味呛得人直咳嗽,但我的心里却像揣着只活蹦乱跳的兔子——县城家具厂正在招学徒,这是我逃离工地的唯一机会。家具厂的院子里堆满原木,锯末混着松脂的味道冲进鼻腔。师父是个沉默寡言的老木匠,他扔给我一把锈迹斑斑的刨子:

《我的家具生涯张叔林凑结局+番外》精彩片段

十八岁那年,我攥着从砖窑厂挣来的八百块钱,跳上了开往县城的大巴。

车窗外黄土飞扬,后座大叔的旱烟味呛得人直咳嗽,但我的心里却像揣着只活蹦乱跳的兔子——县城家具厂正在招学徒,这是我逃离工地的唯一机会。

家具厂的院子里堆满原木,锯末混着松脂的味道冲进鼻腔。

师父是个沉默寡言的老木匠,他扔给我一把锈迹斑斑的刨子:

着旧时光的味道。

老手艺绝了这才是国潮”的惊叹。

很快,有剧组来订做道具,民宿老板求购整套家具,甚至有海外华人发来老家具的照片,恳请我复刻同款。

订单暴增的同时,质疑声也随之而来。

有人在评论区阴阳怪气:“手工就是噱头,效率低还贵得离谱。”

还有人拿着量产家具的参数对比:“你这榫卯结构承重不如螺丝。”

我没有争辩,只是让小林录制了个测试视频——用液压机反复挤压榫卯结构的凳面,直到机器发出过载警报,木头依然纹丝不动。

但真正的挑战并非来自外界。

当工作室扩充到二十人,传统师徒制的管理模式开始捉襟见肘。

新招来的木工带着工业化生产的惯性,总想用捷径替代繁复的手工工序。

有次抽查时,我发现学徒偷偷用胶水粘合本该榫卯连接的部件,工具箱里藏着的电动起子还在发烫。

<那个雨夜,我把所有人召集到工作台前。

我点亮一盏老式油灯,火苗在昏暗中摇曳,映着墙上悬挂的鲁班尺。

“知道为什么要用墨斗弹线,而不是激光测距仪吗?”

我拿起墨斗,丝线绷直时发出细微的嗡鸣,“因为每根线里,都藏着匠人的敬畏心。”

如今工作室的二楼辟出了体验区,周末常有家长带着孩子来学做木勺。

孩子们举着歪歪扭扭的作品欢呼时,我总会想起自己在砖窑厂搬砖的日子。

时代的浪潮推着所有人向前,但总有人愿意停驻片刻,在刨花纷飞中,聆听木头与匠心的对话。

前几天收到张叔孙子的消息,他说婚床的暗格里,已经躺着他们孩子的出生证明——这大概就是对一件家具最好的褒奖。

体验区的木工课越办越红火,有个叫小满的小姑娘成了常客。

她总爱踮着脚趴在工作台边,看我雕刻时木屑纷飞的模样。

那天她攥着磨得坑坑洼洼的木勺突然问:“杨师傅,木头会疼吗?”

这话让在场的家长都笑出了声,我却停下手中的刻刀,认真回答:“所以每一刀都要轻些,再轻些。”

这话很快得到了印证。

一位收藏爱好者送来件清代黄花梨圈椅,椅腿断裂处的木纹像撕裂的伤口。

我戴上放大镜研究三天,终于在老家具修复论坛上找到线索——要用同树龄的木料做嵌补

。

托了无数关系,才在福建乡下的老房子里,寻到半根废弃的房梁。

当新木料与旧椅严丝合缝接上时,那位收藏家盯着修复处的年轮纹路,突然红了眼眶:“我仿佛看见两棵树在对话。”

工作室的名气传到了国外,一家北欧设计公司发来合作邀约。

视频会议那天,金发碧眼的设计师们对着榫卯结构惊叹不已,却对家具表面的“不完美”提出质疑:“为什么不抛光到镜面效果?”

我把镜头转向窗外的老槐树,阳光穿过枝叶在桌面投下斑驳光影:“这些天然的纹理,就是木头的签名。”

最终我们达成共识,设计出一款融合了明式极简与北欧原木风的茶桌,在米兰家具展上引发轰动。

但危机也在悄然逼近。

环保政策收紧,木料进口渠道受阻,工作室仓库里的存货肉眼可见地减少。

更糟的是,隔壁新开了家网红家具店,3D打印的仿古风家具打着“智能定制”的旗号,价格不到手工制品的三分之一。

有天路过时,听见年轻顾客指着我们的作品议论:“就这做工,还没我家打印机打得精细。”

那段时间我整夜睡不着,在仓库里来回踱步,摸着那些沉睡的木料。

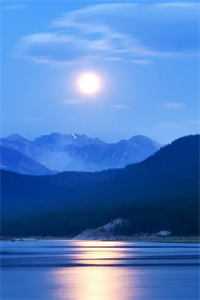

月光透过气窗洒在一张民国时期的梳妆台残件上,我忽然想起师父说过的话:“木匠这辈子,就是要让木头换个活法。”

第二天,我带着团队开始拆解旧家具,把雕花屏风改造成书架,将破损的条案化作茶台,那些带着岁月痕迹的残缺,反而成了独一无二的艺术语言。

这些“重生”的家具在艺术展上大获成功,有位策展人专门写了篇文章,标题叫《对抗时间的温柔》。

文章里提到,在这个追求即时满足的时代,我们的作品却像一封慢递书信,带着匠人的体温和木料的记忆。

去年校庆,我受邀回母校开设讲座。

站在曾经上课的教室前,望着走廊里陈列的3D打印模型,突然有些恍惚。

讲座结束时,有个学生追出来问:“传统工艺会被淘汰吗?”

我从包里掏出把迷你鲁班锁递给他:“你试试,机器能打印出形状,却复制不了解开时的惊喜。”

如今工作室的院子里,小满已经能独立完成简单的榫卯结构。

她做的第一个燕尾榫盒里,装着几片收集的银

杏叶。

那天她仰着脸说:“杨师傅,我以后也要当像你一样的木匠。”

夕阳为她的侧脸镀上金边,远处传来切割机的嗡鸣,但我知道,有些东西永远不会被机器取代——比如刨花飘落在肩头的触感,比如木料在手中渐渐成型的温度,比如,一个匠人对另一个匠人的传承。

随着“重生计划”的成功,工作室成了旧物改造的地标。

某天清晨,一位白发苍苍的老妇人颤巍巍地走进院子,怀里抱着个褪色的樟木箱。

箱盖上“囍”字的金漆早已斑驳,打开后,泛黄的绸缎下藏着半块雕花木板,边缘焦黑——那是她在火灾中拼死抢出的嫁妆残片。

“我老伴走了,这是他留给我的唯一念想。”

老妇人的眼泪滴在木板上,晕开细小的纹路。

我轻轻拭去水渍,发现焦痕深处竟藏着缠枝牡丹的纹样。

接下来三个月,我带着团队走访了数十家古董修复机构,最终用古法戗金技艺复原了雕花,又以碳化处理的方式保留火烧痕迹。

交付那天,老妇人抚摸着重生的木箱泣不成声,而我忽然明白,家具承载的不仅是工艺,更是跨越岁月的情感重量。

行业变革的浪潮来得比预想更猛烈。

家具巨头推出AR定制系统,顾客戴上眼镜就能在虚拟空间里“组装”家具;3D打印技术实现了复杂榫卯结构的量产。

面对同行“再不转型就等死”的警告,我却带着团队扎进了古籍堆。

在《营造法式》泛黄的纸页间,我们发现了失传的“阴刻阳嵌”技法——将不同木料的纹理像拼图般嵌合,形成流动的山水图案。

第一个实验作品是张罗汉床,表面看似素面朝天,指尖抚过却能感受到紫檀、黄花梨与乌木的微妙起伏。

这个作品被故宫博物院选中参展那天,我带着所有工匠站在展柜前合影。

镜头按下的瞬间,小林突然指着玻璃倒影惊呼:“师傅,我们的影子和床纹连在一起,像幅会动的画!”

数字化时代的馈赠也悄然降临。

有位游戏设计师找到我们,希望将榫卯结构做成解谜关卡。

我们花了半年时间,把真实家具的拆解过程转化为虚拟互动,当游戏上线后,数十万玩家在屏幕上体验到亲手组装明式衣架的乐趣。

更意外的是,许多年轻人循着

游戏线索找到工作室,报名参加木工课程。

某个梅雨季,小满捧着录取通知书冲进工作室——她考上了国内顶尖的工艺美院,主修传统家具修复。

临走前,她把自己制作的第一把木工刨郑重地摆在工作台上:“师傅,等我学成回来,要和您一起做能‘说话’的家具。”

我望着她远去的背影,忽然想起多年前那个攥着八百块钱闯进县城的自己。

如今工作室的院子里,新增了一面“时光墙”。

游客们可以把旧家具的故事写在木牌上,挂在爬满紫藤的木架间。

某个春日午后,我正在打磨新收的明代门板,听见两个年轻人在墙下驻足:“你看这张,说奶奶的陪嫁箱陪着她度过饥荒年代还有这个,爸爸亲手做的婴儿床,现在传给了女儿”......夕阳西下时,我站在堆满木料的仓库里,抚摸着新到的金丝楠木。

手机突然震动,是国外合作方发来的消息,他们正在筹备“东方匠心”全球巡展。

屏幕蓝光中,那些沉睡的木料仿佛泛起微光——在这个瞬息万变的时代,它们终将以另一种方式,延续千年的生命。

而我,一个普通的木匠,有幸成为了这段传奇的见证者与续写人。

梅雨季总是来得猝不及防。

那天午后,我正在修复一张民国时期的梳妆台,潮湿的空气让木屑都变得黏腻。

仓库铁门被推开时,带进一股混合着雨水的泥土味,来人是个戴着宽檐帽的年轻人,怀里紧紧抱着个油纸包裹。

“杨师傅,我这有块木头,您能救救它吗?”

他掀开油纸,露出半截黑褐色的木段,表面布满不规则的裂纹,像干涸的河床。

年轻人的声音带着恳求,“这是我爷爷临终前从老宅梁上锯下来的,他说这里面藏着个秘密。”

我戴上手套接过木段,指尖触到一处异常凹陷。

在强光手电的照射下,隐约可见木纹里嵌着细小的刻痕。

用放大镜仔细辨认后,心跳陡然加快——那是用蝇头小楷刻的日期,1943年冬,旁边还有半阙词:“烽火连三月,家书抵万金......”年轻人叫阿远,他的祖父是位民国时期的教书先生。

据他回忆,祖父总说老宅的梁柱是有灵性的,当年日军轰炸县城,全家人躲在堂屋下,唯有这段

横梁撑住了坍塌的屋顶。

老人临终前反复叮嘱,一定要找到真正懂木头的人。

接下来的日子,我推掉了所有订单,专心研究这段木梁。

先用X射线探伤仪扫描内部结构,发现裂缝深处藏着层叠的暗纹,像是年轮又非年轮。

当把木段横切时,真相终于浮出水面——那些看似裂痕的纹路,竟是用特殊刀具雕刻的地图,标记着某处山坳的方位。

阿远看着显微镜下的地图,突然想起祖父生前常念叨的一句话:“书藏青山里,墨染木魂中。”

我们循着线索找到那座荒山,在坍塌的土地庙残垣下,挖出了用油布层层包裹的古籍。

泛黄的书页间,夹着祖父写的字条:“乱世藏书,唯寄木心。”

这批古籍后来捐赠给了省图书馆,而那段木梁,被制成了一个小型展柜。

阿远特意要求保留所有裂痕,他说这是岁月的勋章。

开展那天,展柜前挤满了人,有人惊叹于木工技艺,有人感动于藏书故事,而我站在角落,望着玻璃倒影里的木梁,突然明白师父说的“木头有魂”究竟为何意。

夜深人静时,我常在工作室点一盏油灯。

跳动的火苗下,那些等待修复的木料仿佛褪去了冰冷的外衣,露出各自的故事:樟木箱里藏着少女的情书,八仙桌腿刻着孩童的身高线,雕花床楣见证过新人的红烛......在这个追求效率的时代,或许我们修复的不仅是家具,更是一个个被时光掩埋的灵魂。

展柜的故事像一颗投入深潭的石子,激起了意想不到的涟漪。

某天清晨,一位拄着拐杖的老先生颤颤巍巍地走进工作室,身后跟着抱着樟木箱的护工。

竟在木纹深处显现出一组数字密码。

当我们联系到历史档案馆的专家,才知道这组数字指向郊外一处废弃的防空洞。

在尘封的档案柜里,我们找到了那份沉睡多年的情报——关于解放前夕国民党军火库的部署图。

这个发现引起了轰动,电视台的记者蜂拥而至。

但我婉拒了所有采访,只是和老人一起,用古法将雕件修复完整。

完工那日,我们把它捐赠给了革命历史博物馆。

展柜里,修复后的莲花雕件旁放着泛黄的情报复印件,说明牌上写着:

最新评论